1仕事している時や休みの時にでも履ける革靴、オン・オフ兼用できる革靴

そんなハイブリッドな革靴を探している方にオススメしたいアイテムを記事にしていきます。オン・オフ兼用できる革靴を探す際に、候補に挙がるのは「ローファー」だと思います。

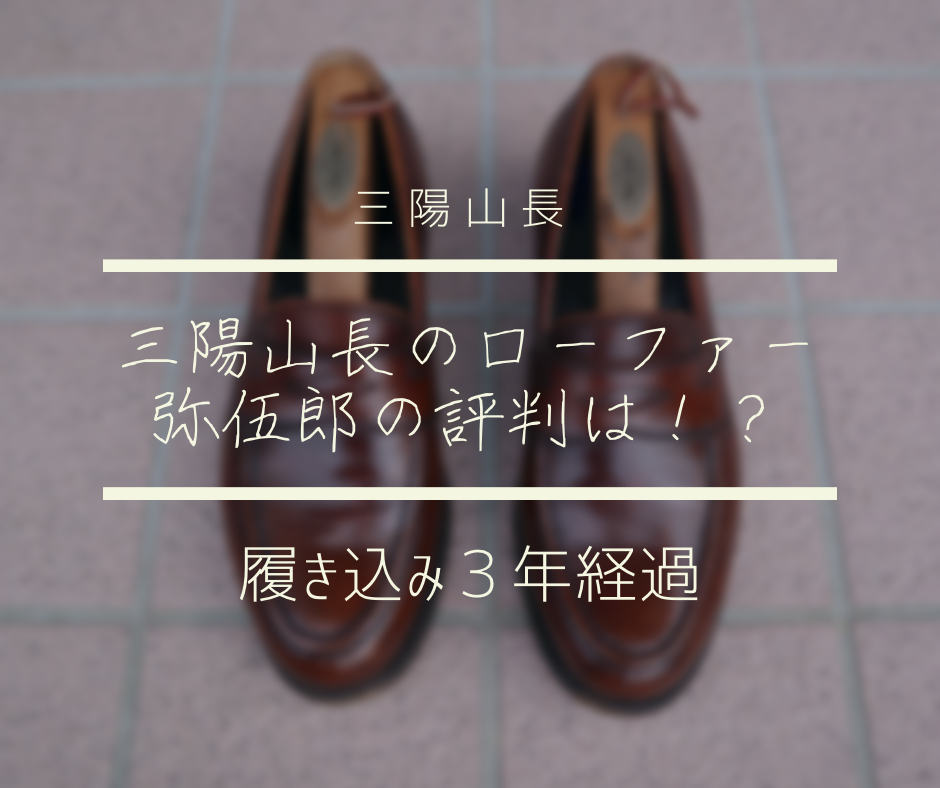

私は三陽山長というブランドのローファー「弥伍郎」を所有しています。履き込み開始から約3年が経過したので、そんな三陽山長の弥伍郎を3年履いて感じたおすすめポイントや経年変化について紹介していこうと思います。

三陽山長とは?

三陽山長とは、2001年に三陽商会(アパレルメーカー)の傘下に入りブランド名を三陽山長としました。日本人の、日本人による、日本人のための革靴をコンセプトに、国内の靴職人によって高品質の革靴を作っているブランドです。

また、三陽山長の革靴のモデル名が特徴的で「友次郎」や「勘三郎」など日本の男性の名前が付けられています。

三陽山長のラインナップについて

ラインナップが家系図みたいで面白いですよね。この名前には法則性があり、頭の1文字が革靴のデザインを差しています。(ストレートチップやUチップなど)後ろの2文字がラスト(木型)を差しています。(太郎や次郎など)

ちなみに私が所有しているのは、弥伍郎というローファーなので、

弥=ローファー

伍郎=ラスト2013

と言うことになります。

弥伍郎(yagoro)のローファーについて

| ブランド | 三陽山長 | ||||||

| モデル | 弥伍郎 | ||||||

| サイズ | 7 | ||||||

| カラー | コーヒー | ||||||

| ラスト | R2013 | ||||||

こちらが私が購入した三陽山長の弥伍郎(ローファー)です。購入し履き始めたのが2017年の1月ですが、私が所有しているコーヒーカラーは販売が終了しているみたいです。黒は現在も販売中です。

サイズ選びについて

三陽山長のローファーだけに言える事ではありませんが、ローファーを購入される際に気を付けないといけないのがサイズ選びです。

通常の紐靴と違い、紐で結べない分サイズ選びが重要になってきます。革靴の特性で、履きこんでいるうちに伸びるためピチピチを買うようにと言われてきました。

ただ、きつすぎると足が痛くなってしまうが、緩いサイズだとか歩いてる際にかかとが抜けてしまいます。なので、ローファーを購入される場合はきちんとフィッティングを行うべきだと思います。

私は弥伍郎を購入する際に朝測ってもらい、夕方の多少足がむくんだ状態でも測りました。余裕がある方は薄手の靴下と厚手の靴下も持参することをお勧めします。

3年経過した弥伍郎

履き始めの半年くらいは足の甲が痛くなることもありましたが、いつのころからか気にならなくなりました。おそらく革が伸びて自分の足に馴染んできたのでしょう。

ソールはハーフラバー仕様にしました。

雨の時にレザーソールが水分を吸収し、靴下が濡れるのが嫌だった事や、なるべくソール交換までの期間を長くしたいという事もあり購入後すぐにラバーを張りました。

かかと部分の削れが出てきているのでリペアをそろそろ行いたいと思います。

なぜ三陽山長のローファーがオススメなのか?

国内・国外に色々な革靴ブランドがあり、色々なブランドがローファーを作っているのに、なぜ三陽山長をおすすめするのか?

木型が日本人に合っている

三陽山長は日本の靴職人が国内で生産しているブランドです。

無論日本人の足を知り尽くした靴職人が作っているので、日本人の足に合わないはずがありません。

また、ローファーほどサイズ選びがシビアな革靴は他にはありませんので、せっかく購入したローファーがきつかったりゆるくて履けなくなるなんて信じたくありませんよね。

コストパフォーマンスに優れている

三陽山長のローファーと同スペックのローファーを海外ブランドで探すと、10万円は超える価格帯になっています。それに比べると比較的三陽山長のローファーは手が出しやすい価格設定になっています。

まとめ

オン・オフ使える革靴(ローファー)弥伍郎を紹介しました。仕事でスーツなどと合わせる際は、ジャケパンなどのカジュアルなスタイルにぴったりです。

プライベートで履く場合は、ジャケットスタイルやマリンスタイルなどに合います。

ただ着用する際に気を付けてほしいポイントがあります。ローファーとは、もともと「怠け者」という意味もあるようで、カジュアルな革靴としてカテゴライズされるので、仕事柄や着用シーンは気を付けていただければと思います。

コメント